12.06

2016

ここにご注意!!殺菌のポイントは? ②

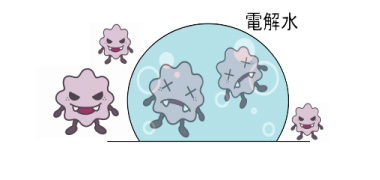

以前のコラムでは殺菌のポイント①として塩素の天敵である有機物(汚れなど)をしっかり落とすことの重要性をご説明しましたが、今回も前回に引き続き塩素の性質を考慮した殺菌のポイントをご説明します。なお、前回同様、殺菌に使用する電解水や次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒剤の殺菌成分をここでは敢えて“塩素”という名前に置き換えてお話します。

食材殺菌のポイント

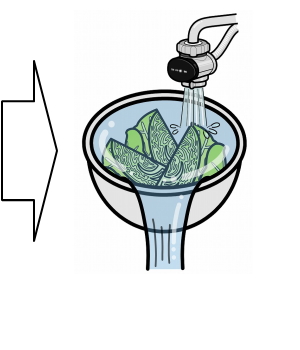

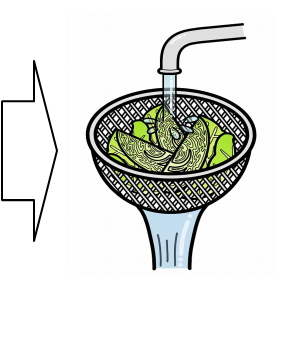

電解水と食材を確実に接触させること

まずは、食材などに付着している菌を殺すには、汚れをしっかりと落とし、電解水と食材を確実に接触させる必要があることを覚えておきましょう。次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒剤も同様です。

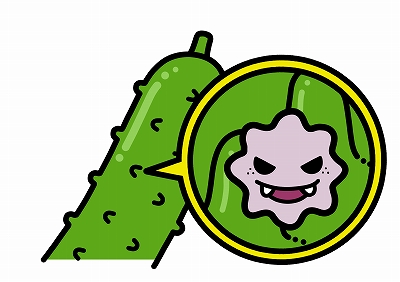

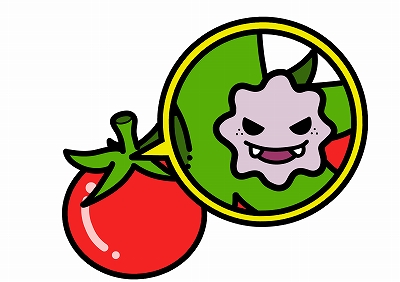

汚れを落とした食材を電解水の中に沈め、時々かき混ぜるようにして電解水と食材がまんべんなく接触するようにします。葉物野菜などは葉と葉の間まで電解水が十分にいきわたるようにします。

果物(特に輸入柑橘類)などは表面にワックスがついたままだと、電解水がはじかれてしまい菌に接触できない場合があります。水をはじくようなワックスや油などは洗剤などでしっかり落としてから殺菌しましょう。また、オクラやネギなどを切った時に出るネバネバした液にも注意が必要です。

感染症対策に使用する場合のポイント

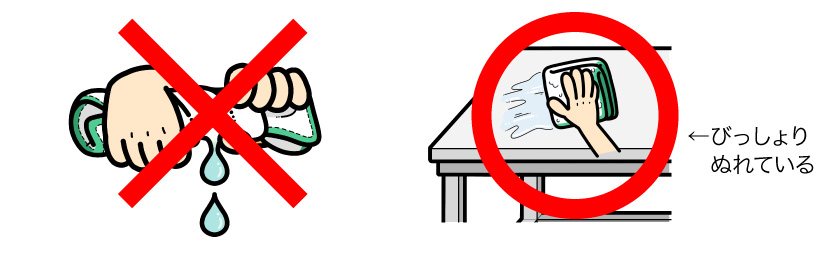

テーブルや取っ手、手すりなどを除菌するときは、フキンを使うことが多いと思います。汚れを拭き取るという目的では、フキンを“しっかり”絞って使うのが一般的ですが、除菌目的の場合、このような使い方ではあまり効果は期待できません。フキンは電解水で除菌されますが、しっかりと絞ってしまっては菌に電解水を接触させることはできません。

従って、フキンを使う場合には、軽く絞り、除菌対象がびっしょり濡れるくらいの電解水を含ませて浸すように拭き取り、その後水拭きをしますます。

ちなみに… 厚生労働省のノロウィルスQ&A(最新:平成27年6月30日改定版)においても患者のふん便や吐ぶつを処理する際は「次亜塩素酸ナトリム(塩素濃度200ppm)で浸すように床を拭き取り、その後、水拭きします~」と書かれています。“拭く”のではなく“浸す”という感覚です。

電解水の中でもビーコロン水は次亜塩素酸ナトリムの希釈液と同等とみなした取り扱いができますので、感染症対策においても厚生労働省が指導する次亜塩素酸ナトリウムの使い方と同じ使い方ができます。

噴霧しても効果があるの?

「部屋の中でスプレーや加湿器を使って電解水を噴霧すればインフルエンザやノロウィルスに効果があるの?」という質問が、冬期間に多く寄せられます。

細菌やウィルスは一定濃度の塩素がないと簡単に殺すことはできませんし、噴霧することで塩素成分が殆どなくなってしまうので、空間を満遍なく除菌することは難しいと考えています。密閉した部屋ならまだしも、玄関や廊下、ホールなどのオープンスペースでは空間除菌の効果は極めて疑問です。中には「高濃度の電解水を噴霧すれば効果が期待できるのでは」という人もいますが、人体や周辺環境への影響(腐食など)が大きく、現実的ではありません。

弊社としては、電解水を噴霧するのではなく、例えば、空気清浄機の中に常に電解水を含ませたフィルターを入れ、そのフィルターを通して空気を循環・除菌するという方法などが理にかなっているのではないかと考えています。

いずれにしても、殺菌のポイントは、塩素を含んだ一定量以上の電解水と菌を確実に接触させなければ効果は期待できないということをしっかりと覚えておきましょう。